La vision du BDSM selon Adrien Czuser (Ethnologue-Anthropologue)

Je tiens avant tout à remercier Monsieur Adrien Czuser, déjà pour sa publication, un énorme travail, il a fourni. Je tiens à le remercier aussi pour sa gentillesse, il m’a autorisé à publier et mettre des annotations sur son article. Toutes mes annotations, vous les trouverez écrites en vert dans l’article ci-dessous.

Cet article étudie certains aspects ethnologiques et micro-sociologiques du BDSM, qui consiste en un ensemble de représentations et de pratiques affectives et/ou sexuelles faisant référence au Bondage et à la Discipline (BD), à la Domination et à la Soumission (DS), et/ou au Sadisme et au Masochisme (SM). Protéiforme, le BDSM ne fait pas nécessairement référence à l’expérience physique de la douleur et/ou à quelque rapport d’ordre sexualo-génital. Dans tous les cas, il ne renvoie qu’à des interactions ou relations de durées variables permettant à une ou plusieurs personne-s d’exercer un certain pouvoir sur son/sa/ses partenaire-s, et ce de façon consentie par les deux parties, dont l’une est habituellement qualifiée de top (encordeur/se, sadique, dominateur/trice, Maître-sse, etc.) et l’autre, complémentaire, de bottom (encordé-e, masochiste, soumis-e, esclave, etc.). Ces « rôles » ne s’avèrent pas forcément fixes ou exclusifs : en témoigne par exemple la catégorie de switch à laquelle beaucoup s’identifient, et qui réfère à la variation des positions top/bottom selon les rapports, contextes et/ou personnes. Le BDSM communautaire étant bien davantage développé en Amérique du Nord qu’en France (où l’implantation est plus récente), la plupart des termes techniques dont usent les pratiquants s’inspirent de ceux en vigueur dans les contrées anglo-saxonnes, et demeurent en langue anglaise.

Les termes de « séance » ou de « jeu » sont ceux par lesquels est désignée de façon émique l’interaction BDSM formelle où prend place un rapport top/bottom consenti et susceptible d’être interrompu ou modulé à tout moment. Nonobstant ce type de précautions, qui font du BDSM une sorte de célébration du « jeu comme action libre » (Huizinga, 1951, p.25), le terme de « jeu » et le verbe « jouer » sont généralement utilisés dans le milieu pour faire état de rapports top/bottom « authentiques » (Newmahr, 2010b ; Lindemann, 2010).

Ce jeu-là, j’ai pour habitude de le nommer : « playing », les pratiquants sont donc des « players ».

Cela exclut notamment un BDSM « surjoué » ou trop « théâtral » – c’est-à-dire un « jeu complètement faux ».

Ces faux « jeux » je les nomme : « gaming », les pratiquants de ces faux « jeux » : des « gamers ».

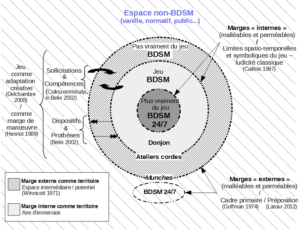

Certaines pratiques BDSM peuvent également être jugées trop douces ou esthétisantes : en ce qu’elles se dissocient trop de quelque sadisme ou rapport explicite de domination, elles relèveraient davantage de « performances » que de « jeux » selon quelques puristes. Le jeu BDSM se distingue aussi, par exemple, de rapports top/bottom moins délimités spatio-temporellement, tels que le BDSM 24/7, qui consiste en l’observance pseudo-permanente d’une relation de domination/soumission. Un jeu « trop vrai », en quelque sorte, ne serait donc pas du jeu non plus.

Ce jeu « trop vrai », je le désigne par « art de vivre » ou « philosophie de vie ».

On aperçoit déjà quelles peuvent être certaines des marges du jeu BDSM. On ne saurait toutefois poursuivre cet examen sans nous familiariser davantage avec d’autres composantes ou règles fondamentales du jeu BDSM dans une première partie qui s’attachera aussi à présenter le terrain ethnographique sur lequel sera basé le développement effectué dans les deux autres sections. Ces dernières auront comme objectif de considérer plus précisément ce qui, dans le BDSM, ne relève « pas vraiment » ou « plus vraiment » du jeu, et d’interroger de l’intérieur, dès lors, les frontières du jeu BDSM.

Jeux de marge

« Le consentement dans les pratiques BDSM » implique que les personnes concernées « choisissent activement les limites » des activités qu’elles effectuent (Prieur, 2015, p.394). Il permet par ailleurs de tracer la limite la plus certaine entre jeu BDSM et acte de torture. Parmi les dispositifs garantissant cette démarcation fondamentale, le safeword (« mot de sûreté ») est le plus emblématique. Celui-ci consiste en un mot ou en une gestuelle convenu-e à l’avance entre les partenaires de jeu, destiné-e à être éventuellement usité-e par le/la bottom afin interrompre la session ou d’amoindrir son intensité, en cas de limites physiques et/ou psychologiques. Dans la plupart des cas, le jeu BDSM voit ses limites se marquer par la pratique finale de l‘aftercare (« soin »). Il s’agit d’une monstration réciproque d’affection entre partenaires (faite d’étreintes bienveillantes, de mots rassurants…), spécifiant dès lors, en quelque sorte, que la session « n’était qu’un jeu ». L‘aftercarea notamment vocation à amortir les réactions émotionnelles parfois fortes (pleurs ou prostration) que suscitent les rapports BDSM, et à accompagner éventuellement le subspace (« espace [mental] de soumission »), qui est un état de conscience modifiée très valorisé dans le milieu, survenant chez le/la bottom au cours d’un rapport BDSM intense. Caractérisé par une sensation plaisante de « déconnexion », ce subspace constitue d’une certaine façon l’un des signes d’un jeu « réussi » (on parle aussi de domspace – « espace [mental] de domination » – lorsque cet état concerne le/la top).

Les instruments (fouets, martinets, aiguilles, cordes, etc.) éventuellement utilisés dans une optique de jeu seront parfois qualifiés de « jouets ». Les joueurs/ses (potentiel-le-s), quant à eux/elles, seront ici désigné-e-s sous le nom de kinksters, qui est l’un des endonymes désignant les pratiquant-e-s de BDSM. Le terme vient de l’anglais kinky signifiant « pervers » ou « tordu ». Un kink fait par ailleurs état, dans le milieu, d’un fantasme spécifique d’un-e kinkster. Il est très rare toutefois que les personnes de la communauté fréquentée pour mon enquête usent d’un quelconque endonyme, celles-ci se contentant de s’identifier d’une manière principalement interactionniste (Barth, 1998), en opposition avec celles et ceux qualifié-e-s de « vanilles ». Le terme de « vanille » désigne donc de façon émique et quelque peu dépréciative les pratiques affectivo-sexuelles non-BDSM et les personnes concernées.

Cette distinction BDSM/vanille demeure cependant bien plus discursive que pratique, et il est en général difficile d’envisager le BDSM comme une marge périphérique à la société centrale et à ses normativités, selon un schéma strictement binaire hérité d’une très discutable scission normal/pathologique. La dichotomie privé/public apparaît également fort peu opérante pour la subculture BDSM (Bourcier, 2011, p. 270), car le BDSM ne consiste pas seulement en un ensemble d’activités limitées à l’espace intime de la chambre à coucher (il ne s’agit-là que d’un type particulier de BDSM, dit de « bedroom »). Il existe aussi une assez forte dimension communautaire, faisant en sorte qu’une partie des pratiques aient plutôt lieu dans un cadre semi-public (repas en restaurant, virées en clubs libertins BDSM-friendly, etc.) ou semi-privé (pratique collective au domicile de certains kinksters, etc.). Le BDSM consiste par conséquent en une sorte de « milieu ».

La communauté visée par mon enquête ethnographique représente la portion qui, au sein des quelques 500 personnes dudit « Groupe Est » d’un des principaux réseaux socionumériques BDSM, s’adonne régulièrement aux activités collectives organisées à Strasbourg et aux alentours. Ce collectif actif est composé d’une quarantaine de personnes environ, d’une moyenne de 38 ans, et de genre et d’orientation sexuelle divers (on y notera néanmoins l’absence d’homme cisgenre (« Cisgenre » signifie non-transgenre ou non-queer. À noter que les personnes transgenres et queers (…))gay). Un noyau de quelques personnes disposant de rôles-clés (hôte-sse-s de soirées privées, tops expérimenté-e-s, négociateurs/trices avec établissements BDSM-friendly, etc.) constitue le centre de gravité des activités communautaires.

Ces dernières peuvent s’effectuer en grand comité ou dans des contextes plus intimes. Elles peuvent notamment consister en de simples rapports BDSM dyadiques, s’inscrivant toutefois dans un réseau dynamique et échangiste d’autres dyades. Cependant, la plupart des interactions effectuées dans le milieu n’ont pas un caractère de jeu top/bottom. Quoique cadrées par le BDSM pris comme référent identitaire commun, les rapports entre acteurs/trices disposent souvent d’une teneur « ordinaire » : munchs et ateliers-cordes en sont des exemples particulièrement représentatifs.

Les munchs (du verbe « to munch » : grignoter bruyamment) sont des événements permettant à la communauté locale voire aux milieux satellites (milieu libertin, polyamoureux, etc.) de se rencontrer régulièrement au cours d’un repas et/ou d’un apéritif dans un cadre « ordinaire » (bar, domicile, etc.), dans le simple but d’échanger sur des sujets variés et de rencontrer des partenaires de jeu potentiel-le-s ou plus ou moins habituel-le-s. Les munchs constituent souvent, dès lors, des marges chronologiques aux jeux BDSM, même si leur caractère ordinaire supplante parfois cet aspect proto-ludique.

Néanmoins, il n’est pas rare que de certain-e-s participant-e-s aux munchs, surtout parmi les néophytes ou les auto-proclamé-e-s « vanilles », fassent montre de leur incompréhension voire de leur gêne quant à la teneur de certaines conversations, qui mobilisent souvent un vocabulaire spécialisé et évoquent parfois des pratiques sanglantes et/ou risquées.

Le terme d’ « atelier-corde » s’avère être quant à lui l’appellation locale d’événements réguliers organisés dans la région au domicile de certain-e-s kinksters, et consistant à s’entraîner au shibari en comité restreint, ou à faire montre de ses talents éventuels à titre éducatif ou spectaculaire, selon son niveau. Le terme japonais de shibari renvoie à une forme de bondage souvent perçue comme davantage esthétique et technique que ce dernier, et n’ayant pas comme vocation d’amener à un rapport sexualo-génital. Ces ateliers-cordes n’excluent en principe pas l’occurrence de « véritables » jeux BDSM bien qu’il ne s’agisse pas de leur but premier.

Il m’a été loisible d’assister entre août 2015 et décembre 2016 à une douzaine de munchs, à neuf ateliers-cordes, ainsi qu’à quatre week-ends BDSM dédiés à des jeux collectifs en « donjon » – type de lieu fermé spécifiquement dédié à la pratique du jeu BDSM, et souvent pré-équipé à ce dessein. Les matériaux ethnographiques présentés ici sont principalement le fruit d’une extraction par observation, observation-participante, voire « participation-observante » – le monde de la sexualité requérant en effet pour l’ethnologue et dans une certaine mesure de « jouer le jeu » (cf. Bolton, 1995 ; Bourcier, 2011 ; Newmahr, 2008). Certains propos de kinksters que je cite ici proviennent aussi d’entretiens semi-directifs ou plus informels, effectués de visu ou par échange d’e-mails.

Ayant pu également discuter de mes recherches avec des personnes a priori vanilles, j’ai pu réaliser à quel point il est difficile parfois d’établir une distinction BDSM/vanille à l’aune des activités effectuées, dans la mesure où « certaines pratiques comme la fessée, l’ondinisme [jeux d’urine], le bondage peuvent être vécues indépendamment d’une relation SM proprement dite » (Sammoun, 2004, p.205). Comment dès lors circonscrire le BDSM ? Le propre d’une relation BDSM « proprement dite » n’est-il pas justement le fait qu’elle soit « proprement dite », qu’elle soit signifiée comme telle – ce qui renverrait à la nécessaire « dimension énonciative » du BDSM telle qu’évoquée par Poutrain (2003, 11) ? Ne faudrait-il pas dès lors considérer le BDSM comme une « catégorie », c’est-à-dire comme un « contenant », avant de prêter attention à son « contenu » (cf. Lakoff, 1990, p.283) ? Il serait nécessaire dans ce cas de se questionner sur les limites du BDSM, sur ses marges donc.

En cette ère contemporaine d’« omnivorité des pratiques » (Delchambre, 2015) – et de relative popularisation du BDSM, tels que l’attestent le succès de Cinquantes Nuances de Grey et la multiplication des coffrets d’initiation au BDSM dans les sex-shops – il importe sans doute d’envisager différentes « formes d’engagement » vis-à-vis du BDSM, en plus d’attester de la diversité de ses pratiques. Dès lors, ce sera moins des pratiques que du rapport aux pratiques dont il sera sujet ici, ce qui fera état d’une proximité variable au BDSM. Le rapport au BDSM est un rapport à ses limites.

Il paraît toutefois peu pertinent d’ordonner ces divers rapports selon un continuum jeu-sérieux (Delchambre, 2015), les deux termes ne s’opposant pas nécessairement, notamment en ce qui concerne le BDSM (Newmahr, 2010). D’ailleurs, les termes de « jeu » et de « jouer », pris dans leur acception émique, désignent quelque chose de fort sérieux par rapport aux autres activités communautaires (munchs, ateliers cordes…). La légèreté de l’appellation, et souvent la manière toute frivole dont la chose est annoncée, contraste parfois avec la brutalité des pratiques dénotées, même si, pour reprendre les termes de C., le « jeu [BDSM] n’est pas une histoire d’intensité, mais d’intention ».

S’il est vrai que l’« on peut faire quelque chose par jeu ; [et que l’on] peut faire la même chose sans jouer » (Henriot, 1989, p.106-107), alors seul un cadrage ludique préliminaire permettrait d’identifier l’activité effectuée comme un jeu. Considérer les marges du jeu, dans ce dernier cas de figure, peut revenir à envisager ce qui n’est pas « encore » ou « pas vraiment » du jeu, et ce qui, à l’autre extrémité, n’est « plus vraiment » du jeu. Dans les deux cas, et en faisant « de la frontière un territoire » (Belin, 2002, p.251), nous envisagerons par conséquent « une forme de jeu plus complexe ; le jeu construit non sur la prémisse « ceci est un jeu » mais plutôt autour de la question « est-ce un jeu ? » » (Bateson, 1955, p.211-212). L’un des effets souhaités sera de mieux circonscrire ce qui relève plus certainement du jeu – ce qui en quelque sorte constitue, dans le milieu BDSM, le juste milieu. En somme (et en ajoutant à cela la sphère du BDSM 24/7) :

Nous avons dit : deux mondes. Puis nous avons dit : trois mondes – dedans, dehors et entre-deux. Ensuite nous avons dit : un monde, l’entre-deux, bordé de deux lignes, horizons opposés (Belin, 2002, p.249)

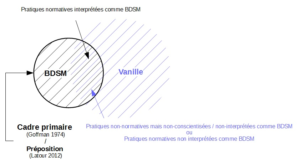

Cadrages expérientiels du BDSM envisagés dans ce texte (schéma synthétique et simplifié)

Cadrages expérientiels du BDSM envisagés dans ce texte (schéma synthétique et simplifié)

Marges externes (frontières et territoire)

Ce que nous allons explorer, c’est cette propriété remarquable que le jouer partage avec un type particulier de création de réalités virtuelles […] Cette propriété repose sur la combinaison d’une structure métaphorique (ce qu’exprime le « comme si ») et de l’existence d’une marge de réalisation (ce qu’exprime le « pas tout à fait ») (Hamayon, 2015, p.35).

L’acception (épistémologiquement marginale) du jeu que je mobilise en premier lieu est celle, toute « mécanique », évoquée par exemple par Henriot (1989, p.88-89) :

Pour qu’une articulation « joue », il faut qu’il y ait du « jeu » entre les parties fixes qui la composent. C’est dans l’entre-deux que se passe et que passe le jeu […] L’articulation, l’engrenage, comportent à la fois des éléments de séparation et des éléments de jonction – et le jeu que rendent possible ces éléments tient son être à la fois de cette distance et de cette proximité, de cet éloignement et de ce contact.

Il peut donc y avoir « trop de jeu » ou « pas assez de jeu » (ibid.), envers le monde comme envers le jeu. Le jeu serait dans cette optique un assemblage dynamique de « prothèses » et de « dispositifs » destiné à maintenir la bonne distance avec le non-jeu (Belin, 2002, p.258), selon une perspective directement inspirée des travaux de Winnicott. Dans « l’espace intermédiaire » que représente cette marge, il s’agit de procéder à une « adaptation créative » (Winnicott, 1975) vis-à-vis des stimuli normatifs extérieurs, c’est-à-dire de trouver un compromis entre une sur-adaptation délétère aux exigences environnementales et un repli tout aussi néfaste vers ses fantasmagories intérieures.

Un de mes interlocuteurs, V. (bottom esclave), suggéra ainsi à sa conjointe, qu’il considère comme sa Maîtresse, une solution toute BDSM à un problème « ordinaire ». Afin de pallier la « jalousie » de cette dernière, c’est-à-dire sa crainte que V. n’aille « voir ailleurs », celui-ci proposa de porter une cage de chasteté de façon quasi-permanente. Cela lui permit de mobiliser l’un de ses kinks et de cadrer par la même occasion la relation dans le BDSM, tout en répondant à une problématique externe non-BDSM, à savoir le sentiment d’insécurité de sa compagne. L’ « encagement », comme il l’appelle, constitua l’acte initiateur du cadrage BDSM de la relation et des autres pratiques qui s’en suivirent.

La jalousie fut également le facteur qui devint source d’un jeu BDSM pour un autre de mes informateurs, K. (switch), lorsqu’engagé dans un rapport polyamoureux avec deux hommes (tous deux switchs) consentant initialement à cette configuration, l’un d’eux lui fit part un jour de son ressentiment quant à celui qu’il voyait dès lors comme son concurrent. Afin de rendre la situation à la fois plus supportable et excitante, mon informateur et son compagnon indisposé convinrent de thématiser cet aspect à l’aune du BDSM, en simulant de façon répétée lors de leurs rapports sexuels des situations de « viol » vindicatif à l’encontre de K.

Ainsi, l’espace intermédiaire offre la possibilité de répondre efficacement à des sollicitations externes par l’apport d’un certain nombre de compétences idoines (cf. Belin, 2002, p.153). Il ne s’agit pas nécessairement pour les kinksters de se couper des perturbations extérieures, auquel cas l’ostracisme que subit en règle générale le BDSM aurait pour seul effet de susciter un repli intégral et quelque peu défaitiste des kinksters dans leurs donjons. Or, la marge qu’aménagent socio-culturellement les kinksters consiste aussi en un espace intermédiaire en relation avec le monde extérieur. Cela se fera par exemple en entretenant une « culture du secret » et un « élitisme » liminaire (Bourcier, 2011, p.232 ; Stiles & Clark, 2011, p.177), qui ne sont possibles qu’en situation d’interaction avec lesdit-e-s « vanilles ». La distance spécifique qu’il convient de maintenir à leur égard se traduit bien par la réticence de beaucoup de kinksters quant à l’idée de populariser le BDSM de l’intérieur (en militant par exemple pour sa dépathologisation, en organisant des leather pride (« Fierté cuir » : version ou section BDSM de la marche des fiertés LGBTIQ ((XXe siècle) Sigle anglophone de « lesbian, gay, bisexual, transgendered, intersexual or queer » dont la traduction littérale en français donne le même ordre : lesbien, gay, bisexuel, transgenre, intersexe ou queer.)) publiques, etc.), ou quant à celle d’une popularisation par l’extérieur du BDSM (médiatisation par des canaux mainstream, etc.).

Il s’agit donc pour les kinksters d’éviter parfois ce que Belin (2002, p.189-193) appelle des « débordements », c’est-à-dire « l’effacement des bords » par l’intérieur (« débordement par insularisation ») ou par l’extérieur (« débordement par nivellement »). Des zones tampons comme celles des munchs existent dès lors, qui ont comme conséquence (voire comme objectif ?) d’amener à un contact voire à une interpénétration singulière des sphères BDSM et non-BDSM. Le jeu consiste notamment ici à s’adapter collectivement à des interférences externes parfois sciemment recherchées, ce afin de renforcer la cohésion du « milieu ». La création improvisée d’un langage spécifique fait de sous-entendus BDSM au moment où s’installe à une table proche un groupe a priori vanille, le fait de s’essayer (pas si furtivement) au maniement d’un fouet fait-maison à l’extérieur du restaurant, ou encore de bâillonner son partenaire dans le coin d’un bar bondé de centre-ville (dans un espace à la fois visible mais pas trop), sont quelques-unes des manifestations de ce mécanisme.

Les activités entreprises au sein des ateliers-cordes auxquels j’ai pu prendre part au domicile de N. (switch) témoignent bien, aussi, de l’aménagement d’un « espace intermédiaire » du BDSM. Il convient ici, en principe, de demeurer entre jeu et non-jeu. L’observance didactique (et non pas ludique) du BDSM se base sur des pratiques BDSM, tout en n’étant pas réellement de cet ordre-là. L’érotisme, le sadisme et/ou la domination sont en principe quelque peu mis de côté lors des ateliers, et les activités observées ne sont donc « pas vraiment » du jeu. Il convient alors durant les ateliers de demeurer dans le territoire de la marge externe. La dérision immédiate et assez systématique à l’égard des gémissements érotiques ou des « rires sadiques » (je cite N.) que peuvent manifester certain-e-s participant-e-s durant l’encordage didactique témoignent par exemple d’une distanciation recherchée à l’égard de la marge interne. Les moindres injonctions pratiques émanant de l’encordeur/se (« assis ! ») sont quant à elles souvent sujettes à transformation BDSM de la part des convives, qui ne manquent pas de renchérir en plaisantant par des propos tels qu’« allongé ! », « fais la vaisselle et le ménage ! », etc. Cet humour BDSM a comme effet de maintenir le rapport dans la marge externe, en le signifiant comme potentiellement relatif à quelque rapport de domination/soumission, tout en le distinguant du vrai jeu BDSM (davantage solennel). Il s’agit là de « méta-jeux », dans lesquels « les participants en viennent non à simuler des situations qui ne les affectent pas vraiment [ce qui, nous le verrons, apparaît éloigné du jeu BDSM][…] mais plutôt à faire semblant de simuler des situations qui les affectent véritablement » (Houseman, 2012, p.141).

Le recours à la cadre-analyse de Goffman permet d’éviter l’écueil d’une trop nette dichotomie jeu/non-jeu ou intérieur/extérieur (Glas et al., 2011, p.144), génitrice d’une ludologie à la Caillois (1967) parfois inopérante. Étendons-nous donc quelque peu sur ce cadre théorique, qui nous permettra aussi de mieux comprendre en quoi consiste la zone de contact entre le BDSM et le non-BDSM (vanille). D’après Goffman (1974, p.21), un « cadre primaire » permet à son usager de situer, percevoir, identifier et labelliser un grand nombre de faits concrets, et rend dès lors significatifs de nombreux aspects d’une scène qui sans cela seraient déconsidérés, non conscientisés (« hors-cadre »).

Il se trouve justement que le BDSM « exige d’expliciter ce qui dans la relation reste souvent implicite dans d’autres formes de relations et de sexualités » (propos du sociologue Gilles Chantraine, interrogé par Boinet (2015)), car « la fonction principale d’une scène SM est de donner du sens à ce qui se passe » (Califia, 1993, p.165). De ce fait, il apparaît assimilable à un tel cadre, ce qui lui procure une certaine spécificité cognitive : on pourrait alors parler du BDSM comme « compétence interprétative ». Ce statut confère une certaine consistance au BDSM ; dans la mesure où ce type le cadrage primaire, en fournissant un canevas cognitif fondamental, serait à la base de l’identité culturelle (Goffman, 1974, p.27).

En outre, le cadre primaire fournit davantage à son usager/ère qu’une possibilité d’attention à certains éléments environnementaux. C’est pourquoi il pourrait être utile de rattacher cette notion à celle de « préposition » telle que présentée par Latour (2012, p.69-70), et consistant en une clé d’interprétation qui fournit d’emblée une tonalité particulière aux phénomènes considérés. Appréhender une situation comme relevant potentiellement du BDSM, pour qui connaît ses règles de base, ce serait dès lors la considérer de fait comme potentiellement ludique.

Certaines personnes peuvent ainsi sciemment refuser de rattacher leurs pratiques au BDSM, du fait peut-être, du caractère trop marginal de cette catégorie, ou d’un sous-entendu ludique inopportun. C’est parfois le cas, par exemple, des « performances » de suspension corporelle par crochets auxquelles s’adonnent certaines personnes proches du milieu bodmod (modifications corporelles : piercings, tatouages, etc.). Cela a d’ailleurs fait l’objet d’un récent débat sur le réseau socionumérique autour duquel gravite la communauté BDSM étudiée. Le shibari quant à lui, en ce qu’il représente pour beaucoup l’aspect « politiquement correct » du BDSM – du moins lorsqu’appréhendé de façon principalement esthétique et coupé de tout rapport à la sexualité ou à la douleur – constitue également, parfois, une pratique liminaire, « pas vraiment » relative au jeu BDSM.

Par ailleurs, une même scène de fellation, de sodomie ou de gang-bang pourra être signifiée comme relevant d’un rapport top/bottom par certain-es et pas par d’autres, selon une appréhension par le biais ou non d’un cadre primaire BDSM. Il demeure toutefois une très forte variation inter-individuelle au sein même du milieu BDSM, quant à l’amplitude que prend ce cadrage primaire pour la personne, c’est-à-dire quant au nombre ou au type de situations pouvant être qualifiées par celle-ci de BDSM.

Néanmoins, les moments abondent dans lesquels les kinksters alsacien-ne-s tentent semble-t-il de former une sorte de communauté cognitive, au contact notamment du monde non-BDSM. Ainsi, durant les munchs par exemple, j’ai maintes fois été en mesure de notifier un grand nombre de commentaires complices et amusés portant sur le potentiel BDSM de tel ou tel élément architectural ou objet de la salle de restauration (poutres, cordes, fourche décorative, etc.), ou encore sur l’apparence « dominatrice » d’une femme que représentait une banale publicité pour collants, dans l’une des rues menant au bar. Font dès lors sens les propos de K. selon lesquels le BDSM communautaire, par rapport au BDSM effectué « dans son coin », permettrait notamment « d’entretenir son imaginaire ».

Interface BDSM-vanille(simplifiée)

Si l’on envisage le BDSM comme cadre primaire, celles et ceux désigné-e-s comme vanilles ne constitueraient pas seulement « ceux qui ne savent pas jouer […] mais [aussi, éventuellement,] ceux qui ne savent pas qu’ils jouent » (Sibony, 1997, p.11). Il s’agirait d’ailleurs d’un cas de figure assez courant ; le sexologue Charles Moser estimait ainsi en 1996 que 20 à 40 % des couples étasuniens auraient des rapports BDSM sans le savoir (alors que 10 % des étasunien-ne-s environ feraient sciemment et régulièrement du BDSM à cette même date) (Weiss, 2011, p.242).

La façon fort narquoise avec laquelle l’un des informateurs de Poutrain (2003 : p.36) parle des « vanilles » montre en quoi le BDSM est avant tout affaire de cadre primaire :

Je pense que tout cet attirail que l’on peut acheter dans les boutiques spécialisées est surtout utile pour combler le manque d’imagination des couples « vanilles » […]. Le vrai pouvoir du Maître BDSM est dans son cerveau, pas dans son fouet.

Notons que ce « manque d’imagination » est aussi celui qu’attribue sur un forum l’un des usagers bottoms d’un réseau social BDSM aux personnes qui désireraient théoriquement vivre le BDSM 24/7 (pseudo-permanent) « dans une cage ou en tenue intégrale d’esclave SM ». L’imagination, valeur-clé de l’espace intermédiaire winnicottien, apparaît en effet fondamentale dans le BDSM, pour peu toutefois que cette imagination soit relative à quelque adaptation créative.

Cette imagination intervient notamment dans le rapport à l’objet médiateur de l’interaction entre top et bottom. L’usage improvisé de bougies chauffe-plat, de fourchettes, ou de pics à cheveux à des fins de rapports BDSM fugaces, comme j’ai pu le voir à beaucoup de munchs, atteste par exemple d’une capacité des kinksters à injecter un certain sens BDSM à des objets a priori non dédiés à cela. Le fait de s’approvisionner en matériel prêt-à-BDSM au sein de fameuses boutiques de sport ou de bricolage entre également dans cette perspective. Cela constitue d’ailleurs un sujet assez récurrent de discussion amusée entre kinksters dans le Grand-Est.

Durant les phases de jeu aussi, les kinksters peuvent être à même de mobiliser leur imagination sous forme de « compétence interprétative ». Cela m’est apparu assez flagrant au cours d’observations conduites en donjon, lorsqu’advenaient des perturbations extérieures au jeu provoquant une mise en contact inopinée entre jeu et non-jeu. Il se trouve que ces sollicitations impromptues étaient souvent intégrées directement dans le cadre ludique par les joueurs, cadre qui disposait dès lors d’une certaine résilience, du fait de sa malléabilité et de sa perméabilité.

Ainsi, lorsque D. (bottom), durant un jeu dans lequel elle se retrouvait malmenée à terre par quatre personnes, avait dangereusement rapproché sa tête de l’un des murs du donjon à force de s’être « débattue », deux des tops, après un bref échange gestuel et verbal murmuré faisant état du risque encouru par D., la tractèrent avec force vigueur et insultes vers le milieu de la salle de façon à instaurer une continuité avec le rapport de domination tout en la protégeant d’éventuelles blessures inopportunes. Et D. de demander en réaction, d’un air (faussement ?) inquiet « Qu’est-ce vous allez faire ? ».

Dans le même esprit, lors d’une séance dans laquelle K. (switch transgenre) était attaché en camisole de force à un crochet fixé au mur et soumis à diverses exactions par trois personnes, une alarme émanant de son téléphone posé à proximité retentit soudainement, lui indiquant l’heure quotidienne de sa prise de pilule contraceptive. Son compagnon U. (switch), qui faisait partie de ses « tortionnaires », profita de l’occasion pour la lui chercher et la lui enfoncer dans la bouche de façon fort véhémente, en insistant par ailleurs sur des remarques (faussement) transphobes.

Ces deux exemples ne sont pas sans montrer que le jeu peut être en mesure de s’alimenter du non-jeu. Il y a dès lors un « interplay of play and non-play » (« jeu entre le jeu et le non-jeu » : Sutton-Smith, 1997, p.17) au sein d’un espace intermédiaire. Ce type de jeu consiste en un « jeu avec le cadre », et non pas seulement en un « jeu dans le cadre » (Sutton-Smith, 1997,, p.150).

Marges internes (frontières et territoire)

Partant du « cadre primaire », le jeu le plus évident serait de l’ordre de ce que Goffman (1974) appelle une modalisation (keying), c’est-à-dire d’une transformation de situations déjà significatives (car sujettes à cadrage primaire) en quelque chose de sensiblement quoique subtilement différent, procurant la sensation que les actions ainsi modifiées ne sont pas « vraiment » réelles, ou qu’elles n’ont pas à être éprouvées de façon littérale. A ce propos, il est indubitable que les activités BDSM s’inspirent de schèmes scénaristiques pré-existants, ou se révèlent être du moins tributaires de rapports macro-sociaux/macro-culturels de domination, patriarcale ou pseudo-raciale par exemple. Le jeu consiste alors quelquefois à opérer une inversion ou une dérision de ces rapports de pouvoir, ou à dédramatiser certains événements traumatiques en les « rejouant » (Bourcier, 2011 ; Weiss, 2011, p.20).

Cependant, il se trouve que le jeu BDSM semble parfois consister aussi en ce que Staal (Houseman & Séveri, 2009, p.179) appelle une « activité primaire », ne référant pas à quelque chose d’autre qu’à elle-même. Car il s’agit aussi de jouer son propre personnage dans le BDSM, c’est-à-dire d’opérer une « auto-personnification », « d’agir naturellement » (Goffman, 1973, p.254). Jouer le/la geôlier-e nazi-e vis-à-vis de son/sa bottom est de ce fait peu courant, tout comme l’est le « jeu de rôle » BDSM (roleplay) en général (Newmahr, 2010b, p.393-394). L’aire d’accueil des activités communautaires constitue d’ailleurs une sorte de lieu de réalisation personnelle pour beaucoup de kinksters alsacien-ne-s, qui ne peuvent exprimer librement ni auprès de leurs proches ni en public ce qu’ils/elles estiment être leur véritable personnalité. Ainsi, de nombreuses sessions BDSM groupales auxquelles j’ai pu assister en donjon furent ovationnées par les acteurs/trices concerné-e-s du fait qu’elles offraient la possibilité selon eux/elles d’« être soi-même » ou d’« exprimer librement ses émotions ».

La situation, dès lors, entraîne des conséquences bien plus importantes que la seule possibilité pour les individus de jouer ce qu’ils ne sont pas censés être. Ceux-ci jouent également ce qu’ils sont censés être (Berger & Luckmann, 2014, p.270).

Cette auto-personnification dans le jeu n’est d’ailleurs pas sans engendrer une certaine imperméabilité de la marge externe du BDSM, en soulignant le fait qu’il puisse y avoir nécessité d’une sorte de disposition psychologique particulière pour pratiquer le BDSM, et en essentialisant de fait quelque peu l’identité BDSM – privilégiant l’ « être » au « faire » (Poutrain, 2003, p.25). Toutefois, en parallèle, il demeure localement une « mode » (parfois moquée ou déplorée) portant sur certaines pratiques telles que le shibari ou le maniement de fouet – et plus particulièrement sur leurs dimensions techniques et esthétiques. L’emphase est donc mise dans ce cas sur l’aspect praxéologique, apprenable et transmissible du BDSM. Cette oscillation entre « être » et « faire » permet semble-t-il d’entretenir le caractère liminaire et ludique du BDSM, en prévenant certains risques de débordements par « insularisation » et par « nivellement ». On retrouve ici le fait que « le jouer, dans son essence […], tient à la marge du jeu, à la distance qui se crée entre le joueur et son jeu, entre ce qu’il est et ce qu’il fait » (Henriot, 1989, p.149).

Il s’avère par ailleurs que la ludicité des activités dépend d’un jeu préalable effectué sur leur cadre, consistant notamment à « faire comme si » celui-ci n’existait pas. Par conséquent, la modalisation concerne aussi le cadre, et pas seulement les activités cadrées. Rappelons en effet que l’observance d’un jeu efficace consisterait à poser un cadre (c’est-à-dire à signifier le jeu) pour ensuite ne plus porter attention à son égard :

Il ne suffit pas d’instaurer un cadre pour que des choses se passent […] Pour que le jeu prenne, le cadre doit se faire oublier comme cadre, […] il faut que le joueur parvienne à s’immerger (Delchambre, 2008, p. 65).

Paradoxalement, la mise en place d’un cadre ludique solide est d’autant plus à même d’amener à une immersion fictionnelle. Car « Savoir qu’il y a du jeu, c’est pouvoir quand tout est clos ou défini » (Sibony, 1997, p.27). Il peut dès lors y avoir du jeu comme marge de réalisation en raison même de la clôture qu’implique tout cadrage de l’expérience. « L’opposition entre “se contenir” et “être contenu” » qu’évoque Belin (2002, p.52) permet ainsi de bien faire état de la spécificité des activités sujettes à cadrage BDSM, le BDSM valorisant particulièrement semble-t-il le second terme :

Le sujet qui « se contient » n’est jamais au repos, il est tout absorbé par lui-même, par le contrôle de ses actes […] « Être contenu’ » est une position toute différente […] L’eau contenue dans un récipient n’a pas à se contenir : elle se « laisse aller » (Belin, 2002, p.52) ( Durant leurs prestations, les tops semblent cependant devoir « se contenir » davantage que les bottom) ).

Le « laisser aller » (ou lâcher-prise) constitue justement l’une des caractéristiques de l’orthopraxie BDSM, en ce qu’il est source de cet état de conscience modifiée valorisé dans le BDSM communautaire, que d’aucun-e-s appellent subspace ou domspace. Cette occurrence est facilitée par un certain nombre de dispositifs permettant aux personnes tops ou bottoms de lâcher prise. Le safeword est le plus manifeste de ces dispositifs, puisqu’il garantit la possibilité d’une extinction instantanée du jeu. De là dérive d’ailleurs la possibilité d’un « jeu avec le cadre ». Comme me le confiait par exemple K. (switch) : « Après moi j’aime repousser les limites de l’autre. Mais de toute façon on a le safeword, tu vois ! ». Le fait pour un binôme BDSM de procéder à une contractualisation par la négative avant de « jouer » – car il s’agit de préciser à son/sa partenaire ses limites bien plus que ses envies – rend également propice ce laisser-aller, en établissant un vaste « espace potentiel » (Winnicott, 1975) quant aux types de pratiques pouvant être effectuées. On retrouve là « la condition de l’indétermination inhérente à l’acte de jouer et donc […] l’existence d’un enjeu » (Hamayon, 2015, p.28).

La bonne connaissance mutuelle des partenaires apparaît comme un facteur puissant d’ « oubli naturel » du cadre BDSM. La disparition ou le moindre usage du safeword dans les relations BDSM longue-durée (Weiss, 2011, p.254) est de fait symptomatique d’une certaine immersion, le/la top pouvant s’adonner à ses sévices habituels sans trop d’égards à la performance effectuée, craignant moins d’aller trop loin.

On peut par ailleurs tout à fait imaginer une conception active de l’ « oubli » du cadre. Le principe étant que « le rapport aux limites est nié au sein des dispositifs dans lesquels prend place l’expérience du jeu » (Belin, 2002, p.103), cet « oubli » intentionnel du cadre provient notamment d’une emphase sur le caractère autotélique ou processuel de l’activité cadrée. Ainsi,tel que pratiqué communautairement, le rapport au BDSM n’apparaît que rarement instrumental ; il n’est pas perçu comme servant à « pimenter » un rapport sexuel par exemple, mais constitue souvent une fin en soi (cf. Newmahr, 2010, p.327). Certaines pratiques observées, telles que le shibari, mettent tout particulièrement l’accent sur « le processus, pas le résultat » (pour reprendre les termes de C.) – le rapport de domination devant idéalement être permanent durant l’encordage et le désencordage. « Tension constante, vitesse constante » est l’un des principes-clés du shibari, fréquemment rappelé par N. durant ses cours, et qui permet à la personne bottom d’« entrer dans les cordes » (je cite à nouveau N.), c’est-à-dire de s’immerger durablement dans le jeu et dans un éventuel subspace. Beaucoup d’autres jeux auxquels s’adonnent les kinksters impliquent en fait durant leur observance une opération de maintenance du cadre ludique (comme les cas précédemment exposés de jeux en donjon l’attestent). D’où, d’ailleurs, l’usage répandu d’un safeword supplémentaire – classiquement, « orange ! » plutôt que « rouge ! » – destiné à amoindrir l’intensité des sévices plutôt qu’à arrêter net le jeu, pour ne pas amener à une rupture brusque de cadre qui ferait prendre conscience du caractère cadré de l’interaction.

En outre, l’instauration souvent discrète ou délayée du jeu BDSM n’est pas sans témoigner d’une technique de dissimulation de la construction du cadre. Le rapport initiateur au jeu BDSM est fréquemment de l’ordre de la « disposition » : il s’agit par-là de tout aménager pour faire en sorte que le jeu, ainsi que les activités effectuées au sein du jeu, adviennent comme « surprises promises » (Belin, 2002, p.232). Il faut à ce dessein fournir les conditions propices à la survenance du jeu, sans trop en faire, et laisser une place importante à l’improvisation. Ainsi, lors d’un week-end BDSM, je retrouvais D. (bottom) à l’écart du donjon, fort attristée de ne pas pouvoir jouer avec son compagnon F. (switch), qui semblait avoir alors mieux à faire. « Je peux pas quémander » répétait-elle. D. entendait par là qu’elle ne pouvait pas faire-faire trop explicitement à son partenaire ce qu’elle souhaitait, ce qui eût paru trop « artificiel » (je la cite). À propos de disposition, de surprise promise, et d’improvisation, les dires de C. et de K. sont eux aussi particulièrement éloquents, en plus d’être assez représentatifs de l’avis le plus commun, semble-t-il, parmi les kinksters :

Je lui disais « moi je vais amener tous mes jouets » […] mais c’est pas avec un « plan » quoi, c’est juste histoire de… s’il y a une envie, et un moment propice pour ne pas rater ce moment parce que j’ai pas amené le truc quoi […]. Mais ça veut pas dire « scénariser » tu vois, ça veut dire « être prêt au cas où ».

Y. quand il rentre dans des choses euh…thématiques, tout de suite il a un ton de voix très sérieux et solennel […] et je lui ai dit « ben moi j’aime pas ça en fait, j’aime le fait qu’on garde une certaine légèreté » […] Et en fait il a dit « bon alors maintenant on va passer derrière le paravent » […] et en fait moi je me suis rendu compte que moi je déteste ça et […] je lui ai dis « moi j’aime le glissement ». Le « Ah ! Ça a dérapé ! » […] J’aime la possibilité qu’il va se passer un truc, peut-être, mais on sait pas.

Contrairement à ce que pense Eva Illouz (2014, p.136), une quête de spontanéité interactionnelle serait également en vigueur dans le BDSM, et ne serait alors pas seulement l’apanage des relations sexuelles vanilles. Les glissements vers le jeu rencontrés en ateliers-cordes relèvent aussi de cette logique. La marge interne vis-à-vis de laquelle il s’agit souvent de se maintenir à distance dans ce contexte est parfois rendue poreuse, condition nécessaire pour ne pas laisser palpables les limites du cadre et donc les changements de régime d’engagement. Pour ce faire, l’entrée dans le jeu garde quelquefois une tonalité de méta-jeu, avec l’ambiance de dérision habituelle des ateliers. Au moment par exemple d’initier un encordage ludique dont je devais être l’objet, N. me lança, d’un ton caricatural, faussement protocolaire « Es-tu sûr de vouloir être dans mes cordes ? » avant de s’esclaffer, et de préciser « Je demande quand même, le consentement et tout ! ». De même, à un atelier plus récent, et alors que je me baissais spontanément pour permettre à N. de m’encorder ludiquement, P., une spectatrice bottom, ne manqua pas de m’ordonner en riant : « À genoux ! ».

En atelier comme en donjon, l’établissement spontané d’un silence solennel constitue l’un des indicateurs tacites de la ludicité du rapport top/bottom, et il est dès lors aisé de se laisser surprendre, en tant que spectateur, par la transformation subtile d’un rapport didactique ou proto-ludique en jeu. Une fois ce silence instauré et le jeu établi, il n’est cependant pas rare que les joueurs/ses agissent de telle manière à provoquer une hilarité temporaire dans le public, en détournant par exemple, de façon improvisée, certains objets de la vie courante à des fins de « torture ». Cela ne porte toutefois guère atteinte à la trame « vraiment » ludique de la scène, et permet au contraire, peut-être, de se distancer d’un jeu trop solennel (« plus vraiment » ludique pour beaucoup), ce qui est sans doute salutaire lors de séances particulièrement violentes.

Tout cela atteste que, d’une certaine manière, « il est difficile de dire quand commence et quand se termine une séance sadomasochiste » (Poutrain, 2003, p.92). Ce propos se confirme d’autant plus que les munchs ou les réseaux socionumériques BDSM offrent souvent l’occasion d’entendre ou de lire maints commentaires rétrospectifs portant sur telle ou telle séance ludique, effectuée parfois plusieurs mois auparavant. Ces commentaires – photographies, marques ou cicatrices à l’appui, idéalement – constituent autant de « dispositifs » (Belin, 2002) ayant comme effet d’étaler les marges du jeu. Il en va de même pour les discours relatifs aux « descentes » de subspace/domspace, dont les effets dureraient jusqu’à plusieurs jours après une session intense. Il est alors courant que les jeux BDSM « débordent le cadre du médium qui en est le vecteur », « l’activité [ludique] ne se limitant pas à une plongée dans l’univers fictionnel […] suivie d’un retour vers le monde réel ou la »vraie vie » » (Murzilli, 2016, p.50).

Le caractère opportun des débordements se retrouve également dans d’autres configurations BDSM. Ainsi, le travail sur le cadre se présente de façon particulièrement nette dans le BDSM 24/7, qui consiste en l’observance peu courante du BDSM comme « style de vie » (lifestyle) envisagé par certains couples Maître-sse/esclave (M/s) (Dancer, Kleinplatz & Moser, 2006 ; Poutrain 2003, p.92-93). Ainsi, pour reprendre les termes très significatifs d’une esclave recueillis sur un forum du principal réseau socionumérique BDSM : « le M/s n’est pas quelque chose que l’on fait ; c’est ce que l’on est. Il s’agit de la structure de la relation, et non des activités qui ont lieu en son sein »

Du fait de l’auto-personnification particulièrement aiguë dans le 24/7, nous sommes encore plus éloignés ici d’une acception du BDSM comme jeu de rôle – si ce n’est « Grandeur Nature » (Kapp, 2015) ! Afin de faire comme si le jeu BDSM était constant, et du fait de l’impossibilité de « jouer » (jeux d’impact, d’entrave, etc.) de façon permanente, il s’agira la plupart du temps d’interpréter un nombre très important de situations et d’activités a priori assez banales (telles que faire le ménage, préparer le petit-déjeuner, ou porter un collier quelconque durant le travail) comme étant afférentes à un rapport de subjugation BDSM. Cela impliquera une ludicité si diffuse qu’elle en deviendra assez constante et « ordinaire ».

L’acception 24/7 ne dénote donc pas une pure et simple translation du jeu BDSM dans le monde ordinaire, ce qui serait l’apanage de jeux publics assez inhabituels – par exemple, un-e Maître-sse promenant son esclave en laisse dans la rue. Il s’agit plutôt d’un jeu avec les marges du BDSM. Ce débordement du cadre primaire ne peut pas exactement être perçu non plus comme un « nivellement », dans la mesure où la frontière BDSM/non-BDSM ne sera pas seulement repoussée mais, a fortiori, pseudo-annihilée. Dans le BDSM 24/7, le jeu, qui consiste normalement en une modalité expérientielle du monde ordinaire, devient le cadre de ce monde ordinaire, et détermine la tonalité avec laquelle celui-ci est désormais vécu. En somme, le jeu devient l’ordinaire et l’ordinaire le jeu. Il s’agit dès lors de ce que Belin (2002, p.189) qualifierait de « débordement par éversion » – soit d’une inversion intérieur/extérieur.

Conclusion : Hors des marges

Au long de cet article, j’ai tenté de mettre en exergue des cas dans lesquels le BDSM, pris comme compétence interprétative, consiste en une « adaptation créative », et relève dès lors d’un « jeu potentiellement présent dans tout type d’agir ou de rapport pratique aux choses » (Delchambre, 2008, p.33). Une telle acception a notamment pour vocation de compléter celle de Poutrain (2003, p.11) qui, dans la tradition de Caillois, entend surtout par « dimension ludique » du BDSM des « relations […] situées dans l’espace et le temps ». Il me semble qu’il est en effet possible de jouer « avec le cadre » et non pas seulement « dans le cadre » (Sutton-Smith, 1997, p.150). Cela relèverait d’ailleurs d’un stade plus avancé de ludicité (Sutton-Smith, 1997 p.45-46), et non d’une « déviation funeste » du jeu (Caillois, 1967, p.112).

Outre la possibilité d’être pris au jeu, il est donc loisible d’avoir une prise (cognitive et pratique) sur le jeu. De plus, pour être pris au jeu, il s’avère sans doute nécessaire que le jeu permette une prise sur le réel. Il faut à ce propos que le jeu BDSM dispose d’un « effet de réel » pour être considéré comme accompli ou réussi. Marques corporelles et photographies exposées hors-jeu sont quelques-uns des dispositifs permettant d’authentifier (a posteriori) l’expérience comme ludique, en plus d’étaler les marges du jeu. La capacité qu’ont certain-e-s kinksters à intégrer dans le jeu et en direct des éléments a priori extra-ludiques participe également à un effacement contrôlé des bords qui renforce l’expérience ludique. Ainsi, dans le cas du BDSM du moins,

Notre expérience des mondes fictionnels produit un effet de réel, non parce que l’on feindrait de tenir le « monde » de la fiction pour réel, mais […] parce qu’il s’agit d’une expérience réelle […] [De ce fait], sans aucun jeu de faire semblant, je peux passer d’un monde à un autre, sans franchir aucune barrière ontologique (Murzilli, 2016, p.51).

Publication d’Adrien Czuser, Diplômé 2012 du Master 2 Recherche d’Anthropologie Sociale et Culturelle (Université de Strasbourg) : Du jeu dans les marges (du jeu) : De quelques gradients de ludicité dans le BDSM